发现异常——一根粗大的圆木横卧在轨道上。在千钧一发之际,这位年轻的战士毫不犹豫地跃向死亡,用血肉之躯推开

了威胁大桥安全的障碍物。火车安全通过了,钱塘江大桥保住了,而蔡永祥年轻的生命却永远定格在了1966年10月10

日。这位"一等功臣"用最壮烈的方式诠释了什么是责任,什么是牺牲,什么是永恒的价值。

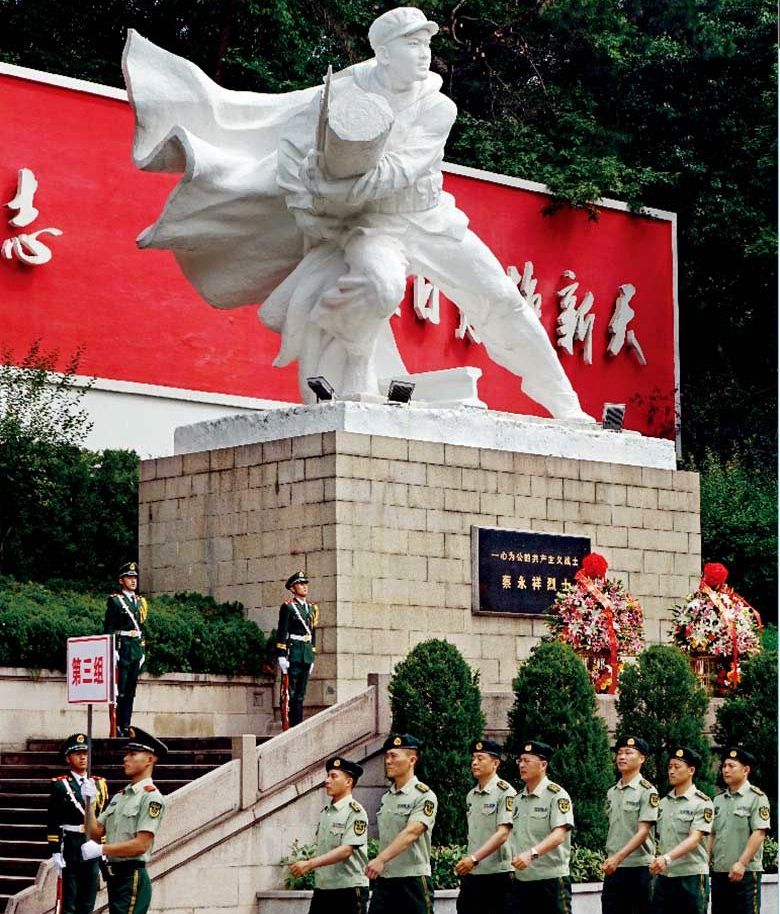

59年前的深秋凌晨,钱塘江畔的薄雾尚未散去,一列火车正呼啸着驶向钱塘江大桥。18岁的哨兵蔡永祥在铁轨的反光中发现异常——一根粗大的圆木横卧在轨道上。在千钧一发之际,这位年轻的战士毫不犹豫地跃向死亡,用血肉之躯推开了威胁大桥安全的障碍物。火车安全通过了,钱塘江大桥保住了,而蔡永祥年轻的生命却永远定格在了1966年10月10日。这位"一等功臣"用最壮烈的方式诠释了什么是责任,什么是牺牲,什么是永恒的价值。

蔡永祥的牺牲不是偶然的冲动,而是长期精神积淀的必然爆发。翻阅烈士生前日记,字里行间渗透着对职责近乎虔诚的敬畏:"我要像雷锋同志那样,把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去";"守卫大桥就是守卫祖国的动脉,一丝一毫都不能马虎"。这些朴素的语言背后,是一个普通战士对岗位职责的深刻理解。在蔡永祥眼中,哨位不仅是站立的地方,更是生命价值的坐标系;钢枪不仅是武器,更是人民托付的重任。正是这种将平凡岗位神圣化的职业伦理,塑造了他关键时刻的非凡选择。

钱塘江大桥作为中国自行设计建造的第一座双层铁路公路两用桥,自1937年建成以来就承载着特殊的历史意义。蔡永祥守护的不仅是一座钢筋混凝土的建筑,更是一个民族自力更生的精神象征。大桥历经抗战烽火依然屹立,本身就是中华民族不屈不挠的物化体现。当蔡永祥面对铁轨上的圆木时,他捍卫的是这种比钢铁更坚硬的精神传承。烈士与大桥之间形成了一种超越时空的对话——大桥因烈士的守护而更加坚固,烈士的精神因大桥的存在而得以永存。这种互动关系揭示了一个深刻命题:真正的守护从不是单向的,守护者在守护对象的同时,也被对象所塑造、所定义。

在价值多元的当代社会,蔡永祥精神面临着被稀释的风险。消费主义解构崇高,功利主义消解奉献,一些人对烈士精神产生了"时代隔膜感"。然而仔细审视,蔡永祥精神的内核——对职责的敬畏、对集体的忠诚、对价值的坚守——恰恰是现代社会最稀缺的品质。在抗疫一线白衣执甲的医护人员中,在烈火中逆行的消防员身上,在每一个恪尽职守的普通人心里,蔡永祥精神正以新的形式延续。这种精神不是过去时的标本,而是进行时的力量,它提示我们:伟大不必惊天动地,认真即是崇高。

蔡永祥牺牲时年仅18岁,尚未体验人生的诸多美好。但他用短暂的青春诠释了生命最饱满的形态——将个体存在转化为永恒价值。59年后的今天,当列车驶过钱塘江大桥,汽笛声仿佛仍在呼唤那个年轻的名字。蔡永祥没有离开,他化作大桥护栏上的露珠,化作铁轨上的晨光,化作一代代守桥战士心中的精神密码。在这个容易遗忘的时代,我们需要不断重返这样的精神现场,让烈士用生命点亮的灯火,继续照亮民族的精神航道。

永远缅怀蔡永祥烈士,不仅是为了铭记历史,更是为了在心灵深处修筑我们自己的"钱塘江大桥"——一座连通个人价值与集体命运的精神之桥。当每个人都能够在自己岗位上恪守职责、勇于担当,便是对烈士最好的纪念,也是对这个时代最有力的回答。

作者简介:冯一品 三野子弟